大河ドラマ「おんな城主 直虎」、第28回です。

今回は、今川家中心で始まります。

前回の第27回「気賀を我が手に」を見逃した方は、是非、こちらをご覧下さい。

第28回のサブタイトルは「死の帳面」、元ネタは言わずと知れた「DEATH NOTE」です。

おんな大名VS甲斐の虎

今川氏真(尾上松也さん)は武田義信が自害した知らせで激高しますが、祖母の寿桂尼(浅丘ルリ子さん)は落ち着いて、義信の妻・すずを駿府に取り戻すように指示します。すずは寿桂尼の孫、氏真の妹です。

そして、松平健演じる武田信玄の初登場!甲斐の虎らしい剛毅さと老練さがあります。寿桂尼本人が使者として来たと聞き、心臓の病気のはずが「化け物か、あの婆は」と本音が。

すずは、帰りたくないようだと嘘をつく信玄。それはいけない、駿府で夫の菩提を弔わせますと寿桂尼。すずを巡った駆け引きです。簡単に取り返せないと分かっていた寿桂尼は、信玄に「織田に足を掬われぬよう」と、釘を差しつつ去ります。

駿府に戻ると寿桂尼は、氏真の妻・春(西原亜希さん)に、実家の北条に書状を書くように命じます。寿桂尼は北条にも直接面会して仲介を依頼。弱った老婆が頼めば聞き入れざるを得ないだろうと、己の病態すら手札にする寿桂尼の凄みがあります。

すずを取り戻すためには、武田の言うことを聞いて誓詞を書く他ありません。しかし氏真は「勝てぬ今川にしたのは私だとでも言いたいのか」と怒鳴ります。寿桂尼に説得されてしぶしぶ書きましたが、不満が溜まり、現実逃避して踊り呆けるのでした。これではバカ殿一直線、残念です…。

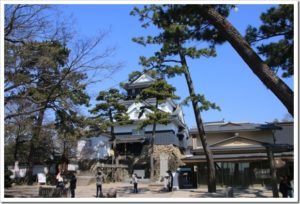

掛川城の落成

気賀では堀川城が落成し、祝宴が開かれます。直虎(柴咲コウさん)は瀬戸方久(ムロツヨシさん)に気賀の城主を任せることに。方久は「かーっかっかっ」と独特の高笑いでやる気満々です。

そこに龍雲丸(柳楽優弥さん)が訪れます。直虎は世を変えようと2人で話したことを思い出し、淡く優しいBGMと、はにかんだ表情で乙女モード全開でした。

駿府の春

寿桂尼は無理がたたったのか、心臓発作を起して倒れます。「余のせいだ…」と呆然とする氏真。すると妻の春が「今川に嫁いで参りましたとき、春は夢を見て夢を見ておるのかと思いました」と、華やかな駿府を語り、その駿府を継ぐのは貴方しかいないと、やさしく氏真を説得します。

氏真は気を持ち直して、館中の笛と鼓を集めて音楽を奏でます。寿桂尼に賑やかだった駿府を思い出させ、目を覚ませようと考えたのです。

寿桂尼はかつての駿府で義元(春風亭昇太さん)と幼い氏真が寄り添う夢を見、昏睡から目を覚ましました。

忠義とは

政次は今川から寝返る算段をした方がいいと進言します。そこに寿桂尼から駿府に会いに来るよう書状が届きます。

井伊で作られた綿布を手土産に、寿桂尼と面会する直虎。寿桂尼が帳面に何かを書き付けていることに気付きます。

寿桂尼が直親誅殺の件をどう思っているのか聞くと、直虎は「家を守るということは、綺麗事では達せられません」と、殺す決断も辛いはず、今では恨んでいないと答えます。

幼い頃の蹴鞠対決、瀬名の命乞い、徳政令の事件…。過去を思い出し、「我が亡き後も今川を見捨てないでおくれ」と泣きながらお願いをします。裏で寝返る算段をしている直虎は、目を伏せて詰まりながら「ご安心下さいませ」と答えます。

夜半に碁盤を挟んで話し合う直虎と政次。他にも寿桂尼に面会している者がいることを、政次は「少しでも離反者を食い止めようとしているのだろう」と推測。「それでも我らは寝返るのじゃな、すべての恩を忘れ」と直虎がさみしそうにつぶやくと、「井伊のお家を守るためです」と毅然と返します。

死の帳面…寿桂尼のデスノート

今川は離反した国主の粛清を開始します。寿桂尼が書き付けていた例の帳面には、粛清された国主の名前の上に赤い×印が。あの帳面は粛清者リスト、まさしくデスノートだったのです!

そしてなんと、直虎の名の上にも赤い罰印が!!氏真が「お気に入りかと思っておりましたが」と聞くと、「我に似たおなごは、衰えた鹿に義理立てなど決してせぬ」、だからこそ粛清するのだと言います。氏真は井伊について、筋書き通りに進めることに。

井伊家では直虎と政次と南渓(小林薫さん)の3人が今後の策を話し合います。時を見ようとする政次に対し直虎は、武田と徳川が同盟を組まないよう、徳川に働きかけることを提案します。

岡崎では徳川家康(阿部サダヲさん)が床に刻んだ碁盤で一人囲碁を打ちます。そこにスライディングして碁石を飛び散らし、井伊家から書状が来たと意気込んで伝える瀬名(菜々緒さん)。相変わらずのぶっ飛び夫婦です。

次回、第29話「女たちの挽歌」では、虎松の母・しの(貫地谷しほりさん)が人質に差し出されることに。

デスノートの筋書きを進める今川家。この筋書きこそ、史実における政次の井伊家乗っ取りに関係するのではないでしょうか?

物語も、佳境に差し掛かっていると感じます。