泰平の世を目指して戦に明け暮れた徳川家康。

政権掌握まで後一歩のところまでやってきました。

家康の前に立ちはだかる歴戦の武将たちも鬼籍に入り、もはや残すところは豊臣秀頼ただ一人。

若い秀頼に比べあまり時間が残されていない家康は、今までになく強引に天下取りに突き進みます。

その過程を見てみましょう。

豊臣家内部抗争

関ヶ原の戦いの遠因と言われているのが、豊臣家臣内部の抗争です。

豊臣政権では、政務を担った諸将を文治派、軍務を担った武将を武断派と呼んでいます。

文治派の代表格は石田三成や大谷吉継、武断派の代表格は福島正則や加藤清正です。

秀吉の天下統一が近づき、大規模な戦が少なくなってくると、戦いの場を失った武断派に対し政務を担う文治派の権限は次第に拡大していきました。そこで対立が起こってくるのですが、それが明確になったのは朝鮮出兵の時でした。

海を渡り前線で戦っていた武断派諸将が、監察役をしていた石田三成らの報告を受けた秀吉の勘気に触れるということが多々発生しました。これにより石田三成は武断派から恨まれるようになったのです。

秀吉存命中にはこの対立は表面化せず、また死後も前田利家が両派を仲裁し争いが激化することはありませんでした。武断派諸将は家康を頼るようになり、家康は福島や加藤といった武将を味方につけることに成功し、勢力を強めていきます。

1598年、秀吉が伏見城で死去すると、徳川家康は「太閤様御置目」を逸脱する振る舞いが増えてきました。「太閤様御置目」とは、秀吉の遺言や死の前後に作成された掟・起請文群のことです。ですが、家康は秀吉の死後、この数々の置目違反を犯しています。

例えば

- 許可なく大名同士で婚姻関係を結んではいけないにも関わらず、伊達政宗ら諸大名との婚姻と決めました。

- 本来ならば大老・奉行による合議によって決められる大名への加増を単独で決定。

- 豊臣政権の人質である諸大名の妻子を無断で帰国許可を出す。

これにより家康は大老・前田利家や豊臣奉行衆らに追求され、一時は徳川と前田が武力衝突寸前にまでに至りました。ことは誓書を交換するなどして一応は収まりました。

しかし、仲裁役であった前田利家が死去すると、抑える者もいなくなり、武断派は三成襲撃事件を計画するに至ってしまいました。

この計画は事前に知られ、三成は屋敷を出て難を逃れました。翌日、家康が仲介に入り三成と武断派諸将は和解。これにより三成は隠居し、五奉行から退き居城である佐和山に戻ることになりました。

加賀征伐

さらに、1599年、前田利家嫡男の前田利長による家康暗殺計画が発覚しました。

利家の跡を継ぎ五大老の1人となった前田利長を首謀者とするこの暗殺計画。五奉行の1人浅野長政、秀頼の側近・大野治長、加賀の野々市城主・土方雄久が大阪城にいる家康を襲撃するというものでした。この計画を家康に密告したのは五奉行の1人・増田長盛とされています。しかし、この計画に関する資料は少なく、真相や騒動の経緯などについては不明な点が多いようです。

家康は、計画に関わったものを処分。首謀者とされる利長に対しては武力で制圧すべく、家康は「加賀征伐」の号令を大阪に在住する諸大名に発しました。

利長はこの事件について弁明するため重臣・横山長知を家康のもとへ派遣しました。

家康は潔白の証明として人質を要求し、利家の正室・まつ(芳春院)が人質として江戸に行くことで騒動は収まりました。

この一件の最中、家康は、北政所の居所であった大阪城西の丸に入り、政務を続けました。

「太閤様御置目」では、家康は伏見在城が定められてあったのですが、またもや置目違反をしたのです。これにより、家康の政敵は排除され家康の権力は増大しました。

会津征伐

1600年6月、家康の横暴に会津に引きこもり抵抗を示した上杉景勝に対し、家康は兵を進めることにしました。

紙指城築城や津川への架橋を豊臣政権への反逆であるとしたのです。これを詰問するため、

4月に家康家臣の伊奈昭綱らを会津若松に送り、6月上旬に上洛するようにと要求しました。5月中旬、景勝は上洛の意思を伝え、秋までの上洛延期の嘆願と上杉家に謀反の疑いをかけた者の追求を要求するのですが、家康はこの要求を受け入れませんでした。

結局、6月の景勝上洛は中止となりました。

一方の家康は、上杉との交渉が途中の段階で既に会津征伐を決定していました。

この一連の騒動は、三成挙兵を挑発する家康の策動であったと言われています。

家康の台頭に対して、側室・淀殿と手を組んだ石田三成は、上杉家家臣・直江兼続と密謀を交わし、上杉が挙兵し家康が動いたところを、秀頼を旗頭にした豊臣軍が進軍し、家康を東西から挟み撃ちにしようという計画があったとされています。これは俗説で、連携の確たる証拠はないようです。

秀頼から金2万両と兵糧2万石を下賜され大坂城を出陣した家康は、一旦伏見に入り、留守居に鳥居元忠・松平家忠・松平近正を残し防備を固めるよう指示を出し、薩摩国の武将・島津義弘に伏見城守備を依頼し、家康本隊は江戸に下りました。

三成は、家康が江戸に向かったとの報を受けると、家康留守の好機に挙兵し、西国大名をまとめ、家康を討つ決意を固めました。

関ヶ原の戦い

三成は毛利輝元を西軍大将として頂き、西側の大名が徳川方に参陣できないように関所を封鎖し、会津征伐に従軍していた諸大名の妻子を人質に取る作戦に出ました。しかし、加藤清正や黒田長政の妻子は逃亡、細川忠興の正室・ガラシャが自害するなど、この作戦は失敗に終わりました。

西軍は家康の居城・伏見城を攻撃し留守居役の鳥居元忠は籠城戦で応戦しますが8月1日に陥落。鳥居元忠は鉄砲隊に討ち取られてしまいました。

江戸で伏見城陥落の報を聞いた家康は、江戸を出て下野小山に到着。家康はそこで会津征伐に参加している諸将を集め、今後の方針について軍議をしました(小山評定)。

家康のもとには豊臣政権の奉行である増田長盛から書状が届いており、三成側の動きや情勢を伝えていました。

家康は諸将に、情勢の説明と妻子が人質になっているため進退は各自の自由であるとの意向を伝えました。すると福島正則・黒田長政・徳永寿昌が徳川方につくと表明し、会津征伐に参加していたほぼ全ての諸将が家康に従うことを誓約しました。

西軍に与すると決めたのは真田昌幸と美濃岩村城主である田丸直昌でした。

評定が決すると福島正則の居城である尾張清洲城を目指して出陣し、伊勢方面に居城を持つ武将たちは各々居城防備のため各居城へ戻りました。

家康は、上杉・佐竹の備えとして結城秀康を総大将にして対陣させ、奥州の伊達・最上に上杉への攻撃要請を出しました。徳川秀忠には榊原康政や大久保忠隣、本多正信を添えて中山道より美濃方面に進軍させました。豊臣恩顧の武将たちを中心に、井伊直政・本多忠勝らを添えた本隊は東海道を進軍していきました。

家康は江戸に留まり豊臣恩顧の武将たちに書状を送り続け、西軍への調略に励みました。

織田信秀が守る岐阜城を福島正則ら東軍が落としたと知ると家康は江戸を立ち、東海道を大坂方面へと西上しました。

一方の三成は、大坂城にいる豊臣秀頼、または総大将である毛利輝元の出馬を要請していたのですが、いずれも淀殿の反対にあってしまい実現できませんでした。

西軍の北陸道平定に参加していた京極高次が突如戦線を離脱、東軍への参加を表明しました。さらに、前田玄以が大坂城を退去し閑居するという事態も発生しました。

西軍の統率は一枚岩とは言えず、まとまりに欠けていました。

1600年9月15日、関ヶ原に先に着陣したのは三成率いる西軍でした。8万2千の軍勢で鶴翼の陣という左右に長く広げた隊形に配置する陣形をとり、関ヶ原における高所の大半を抑えるという大変有利な状態で戦闘に入りました。

対する家康は三成に遅れて着陣し、7万4千の軍勢で鶴翼の陣の奥深くに陣を置きました。

戦闘が始まると地形的に有利な西軍がやや優勢に運んでいました。しかし、時間が経つに連れて、西軍一部隊に対し東軍の複数の部隊が連携して攻撃を加えるなど連携のとれた東軍優位へと戦局は傾き始めました。

戦局は、小早川秀秋が東軍に寝返ったことで決まりました。午前中は戦闘に参加せず傍観していた小早川秀秋でしたが、家康からの寝返りの催促に応じ西軍の大谷吉継の陣に攻めかかりました。さらに、この小早川秀秋の離反が脇坂安治・朽木元綱・小川祐忠・赤座直保の離反に繋がり、これにより大勢は決し、西軍は夕方までに壊滅、東軍の勝利で関ヶ原の戦いは幕を閉じました。

三成・小西行長・安国寺恵瓊・原長頼は捕らえられ処刑され、西軍に加担した諸将にも厳しい処罰が与えられました。豊臣氏の蔵入地が廃止され、それぞれ大名領に編入されたことにより、豊臣直轄領は222万石から摂津・河内・和泉の65万石あまり減封となりました。

家康は自身の領地を255万石から400万石へと増加。京都・堺・長崎という大都市や佐渡金山・石見銀山・生野銀山といった鉱山も領地としました。

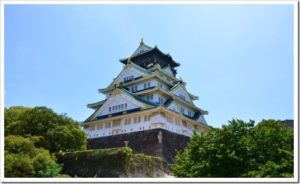

関ヶ原の戦いにおける戦後処理が全て終わった1603年、家康は征夷大将軍に任命され江戸幕府を開くに至りました。

まとめ

秀吉の死後、家康は半ば強引な手段を使って権力を強化させていきます。

五大老の1人で豊臣政権の最後の要・守りであった前田利家が亡くなるとあからさまな手段を取るようになってきます。

最大の壁であった前田を臣従させ、北国の大大名・上杉も追い落とします。

今まで忍耐を重ねてきた家康らしからぬ強引さ、いえ、機が熟したのを見逃さなかったのでしょうか。畳み掛けるように様々な手段を講じてきます。

豊臣秀頼を奉じる盾・石田三成を撃破した家康の次なる目標は豊臣家。

家康による天下統一はほぼ成されたのですか、まだ最後の障害が残っています。

次回、豊臣政権は終焉を迎える大阪冬の陣・夏の陣です。